「チャートの見方がわからない…」「ローソク足って結局なに?」

そんな初心者トレーダーにとって、最初のハードルが“ローソク足”です。

「なんやこのピコピコ動いてるもんは!!」ですよね?笑笑

ローソク足は、チャートの“言葉”です。

たった1本で、値動きの「始まりと終わり」だけでなく、「勢い」や「迷い」までも教えてくれるんです。

でも、初心者には“ただの棒グラフ”に見えがち。笑笑

だから今日は、「形を見れば今がわかる」チャート分析の第一歩!!

一緒に踏み出していきましょう!

ローソク足とは?簡単にいうと“値動きの絵”

✅江戸から続く発明品?!

ローソク足は、「価格の動き」を1本で表すチャートの基本単位です。

江戸時代から日本で使われてきた相場分析のテクニックで、現在でも広く使われています。

江戸時代には、米相場(特に堂島米相場)で活躍した本間宗久さんという方によって考案され、その後、より洗練された形へと発展したと言われています。

そう、ジャパンメイドなのです!!

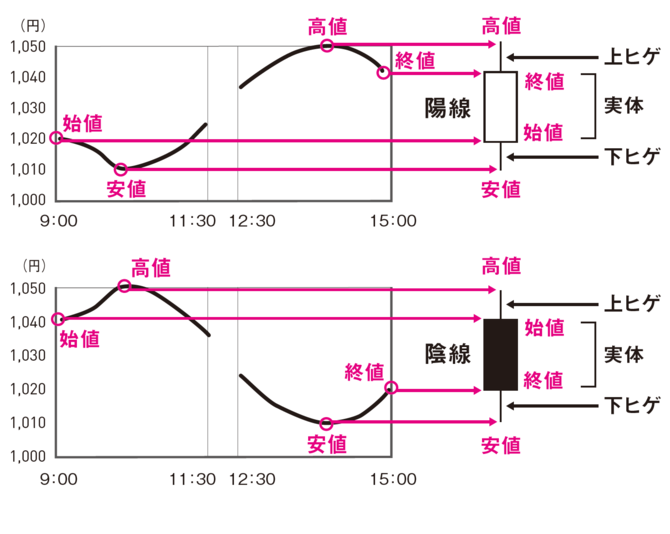

✅四本値とは

ローソク足は、1本に4つの情報が詰まっているんです。

- 始値(はじめね)

- 終値(おわりね)

- 高値(たかね)

- 安値(やすね)

この4つの値をもとに、ローソクの“胴体(実体)”と“ヒゲ”ができる。

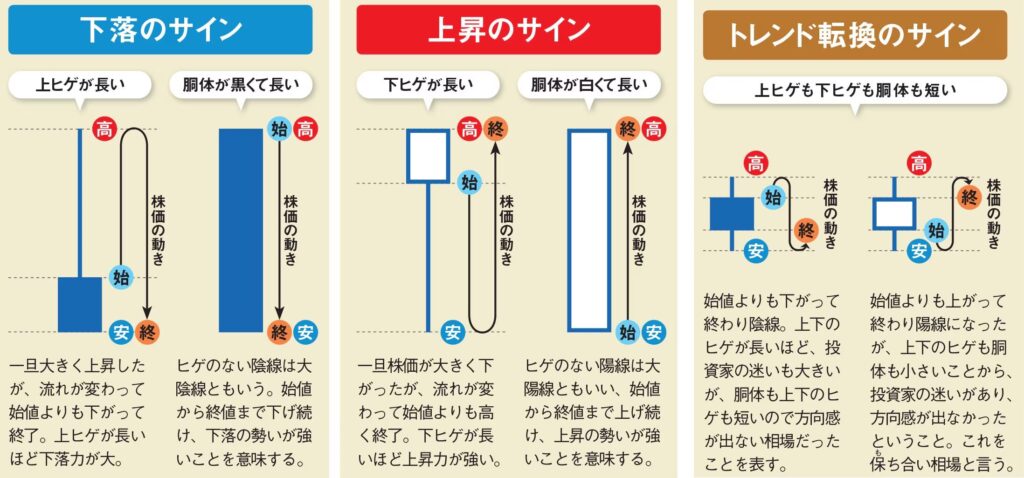

実体が大きければ「勢いあり」、ヒゲが長ければ「迷いあり」。

つまり、見るべきは「長さ」と「形」なんです。

✅具体例を

たとえば1時間足のローソクなら、その1時間で

・始まりの価格(始値)

・一番高かった価格(高値)

・一番安かった価格(安値)

・終わりの価格(終値)

が記録され、それが“ローソク”の形で表示されます。

見た目は「白黒の棒」や「赤緑の四角」で表示されていることが多いですね。

✅Point(結論)

つまり、ローソク足は“チャートを読むための言語”のようなもので、これが読めるようになると一気に分析が進みます!

ローソク足の基本構造【図で解説】

ローソク足は、大きく分けて「実体」と「ヒゲ」の2つで構成されています。

- 実体:始値と終値の差を表す部分(太い部分)

- ヒゲ:高値や安値までの動き(細い線)

【例】

- 終値 > 始値 → 陽線(価格が上がった)

- 終値 < 始値 → 陰線(価格が下がった)

これだけ知っていれば、今後どんなローソク足も読みやすくなりますよ(^^)/

ローソク足の形から読み取れる「心理」

ローソク足の形は、そのときのトレーダー心理を表しています。

- 長い上ヒゲ → 一時は上がったが、売りが強くて戻された(=上昇の勢いが弱い)

- 長い下ヒゲ → 一時は下がったが、買いが強くて戻された(=下落の勢いが弱い)

- 十字線 → 売り買いが拮抗している(迷いの相場)

こういった“ヒゲ”や“実体の大きさ”から、市場の力関係が読み取れるようになります。

ローソク足をトレードに活かすコツ

- ローソク足1本だけで判断しない

- 複数のローソク足パターンを組み合わせて「流れ」を読む

- RSIや移動平均線など、他のテクニカルと併用する

「ローソク足の形」+「位置」+「他の指標」=勝ちやすいポイント発見!

チャートの“言語”が読めると、トレードが楽になる

ローソク足は、チャート分析の基本であり“世界共通のトレード言語”です。

意味がわかるようになると、チャートがただの線ではなく、「物語」として見えるようになります。

今回のまとめ:チャートは“感情”の集合体

ローソク足を読むことは、「市場の感情」を感じ取ること。

形を知るだけでなく、

“今この瞬間の力関係”を感じられるようになると、トレードの精度が変わります。

ローソク足を知れば知るほど、チャートが話しかけてきます笑笑

まずは毎日、

「今日の一本」に注目して、少しずつ慣れていこう!

初心者でも、この記事を読んだあなたなら、

もう「ローソク足ってなに?」とは言わせませんぞ!!笑笑

「次は“ローソク足パターン”を知りたい!」という声があれば、

続編も用意するので、ぜひコメントくださいね!

ではまた!!